SÍRIA

Sofia Lorena

25 de Fevereiro de 2017, 9:23

Conhecidos como Capacetes Brancos, passam os dias a correr na direcção das bombas, a “fazer o combate que vale a pena”.

Domingo à noite, The White Helmets disputa a estatueta dourada de melhor documentário de curta-metragem.

Já tanto aconteceu na Síria que se torna difícil recordar como tudo começou.

Pensar nos Capacetes Brancos, como são conhecidos os voluntários da Defesa Civil Síria, ajuda a regressar a 2011.

Nomeados para o Nobel da Paz, receberam o chamado “Nobel alternativo”, o prémio Right Livelihood, pela “extraordinária coragem, compaixão e empenho humanitário no resgate de civis”.

São perto de 3000, a maioria homens, e têm uns 120 centros espalhados pela Síria.

Salvam vítimas de bombardeamentos soterradas nos escombros, apagam incêndios, repõem serviços básicos, constroem abrigos para civis.

“Salvar uma vida é salvar toda a humanidade", é o lema que os faz correr.

Bashar al-Assad descreve-os como “terroristas” e estão proibidos de actuar nas áreas controladas pelo regime.

Perderam 162 socorristas só em 2016 e já salvaram quase 80 mil pessoas.

Em Setembro, quando recebiam o Right Livelihood em Estocolmo, a plataforma de streaming Netflix estreava um documentário de 40 minutos sobre o seu trabalho.

Domingo, o realizador Orlando von Einsiedel e a produtora Joanna Natasegara estarão sentados no Teatro Dolby de Hollywood. The White Helmets é candidato ao Óscar de Melhor documentário de curta-metragem.

Para a síria Ola Suliman, esta nomeação “é especialmente importante porque o filme se centra em Alepo e nós perdemos Alepo”.

O prémio, diz, “seria uma oportunidade para a reescrita da história, morreu muita gente na cidade e eles acham que falharam, apesar de terem feito o seu melhor.”

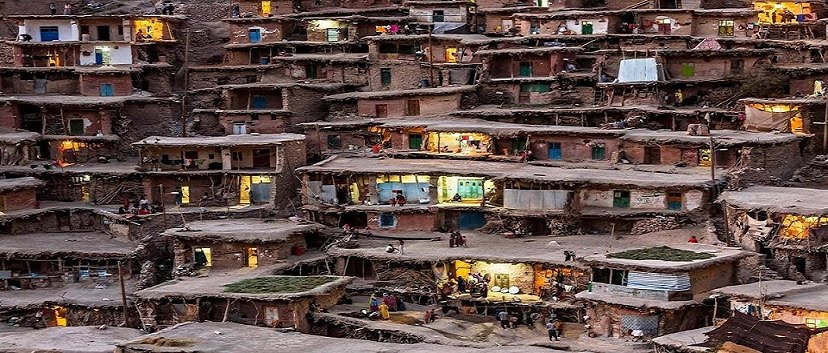

Alepo é a grande cidade do Norte da Síria, era a maior metrópole do país antes da guerra, e esteve dividida entre o regime e a oposição até Dezembro.

Depois de bombardeamentos da aviação de Assad e da Rússia com uma violência nunca vista no conflito, os opositores aceitaram uma trégua e os bairros que controlavam foram evacuados.

Os Capacetes Brancos, recorda Suliman, “foram os últimos a sair com a população que restava”.

Nascida em Homs, uma das cidades mais castigadas pelo regime, Suliman é uma espécie de “pré-capacete branco”.

Tinha 24 anos quando a revolução começou e estava em Damasco, a trabalhar como engenheira electrotécnica.

“Acabei a licenciatura em 2010 e estava à espera de viajar para a Alemanha, onde ia completar os meus estudos”, conta ao telefone a partir de Istambul.

Há seis anos, por estes dias, tudo mudou.

Em Fevereiro de 2011, a detenção e tortura de uns miúdos que escreveram “abaixo Assad” numa escola de Deraa desencadeou uma série de protestos, primeiro nesta cidade do Sul da Síria, depois noutras zonas.

De repente, milhares de sírios pediam nas ruas “justiça, mais direitos e a responsabilização” das autoridades pelos seus crimes.

Assad mandou os militares disparar contra manifestantes desarmados, logo depois começou a bombardeá-los.

Em Agosto, a revolta tornava-se armada, com a criação do Exército Livre da Síria, formado por desertores e civis.

Começava assim um conflito que hoje é uma guerra total, com terroristas que aproveitaram o vazio de poder para conquistar território e a participação directa ou indirecta de dezenas de países, das monarquias árabes do Golfo à Turquia, dos Estados Unidos ao Reino Unido.

Ajudar como se pode

“Primeiro participei nos protestos.

Depois, organizei-me com outros para levar ajuda médica e alimentos aos primeiros deslocados”, descreve Suliman.

“Em 2012, surgiram as primeiras zonas libertadas [do regime], nos arredores de Damasco. Sempre que uma zona era libertada isso significava que ia começar a ser bombardeada e era preciso dar assistência às vítimas.

Também ajudámos em Yarmouk [campo de refugiados palestinianos], um dos meus irmãos é médico e foi para lá”, conta.

Foi reagindo à medida que a realidade mudava.

Sem formação médica, fazia o que podia.

“O que sabia é que já não podia ir para a Alemanha.

Não podia abandonar os sírios.”

Entretanto, adoptou uma criança e passou a fronteira, estabelecendo-se na Turquia. “Através de contactos da revolução, comecei a trabalhar com a Defesa Civil, a treinar e a equipar os Capacetes Brancos.”

Os próprios Capacetes Brancos iam nascendo ao mesmo tempo que Suliman ia percebendo como ajudar.

Começaram por ser pequenos grupos que se organizavam em cada cidade ou vila para reagir a cada bombardeamento.

Depois, foram-se organizando, entraram em contacto uns com os outros.

Perceberam que precisavam de treino e que funcionariam melhor se houvesse uma estrutura.

Quando começaram a ter algum financiamento, adoptaram o uniforme – fato de macaco bege e capacete branco.

Raed al-Saleh, vendedor de equipamento electrónico até 2011, foi escolhido para os dirigir num dos primeiros encontros de vários grupos locais – hoje fazem duas reuniões por ano e contam com financiamento de agências ao desenvolvimento de diferentes países (incluindo os EUA e vários membros da União Europeia).

Na Turquia, são apoiados pela AKUT, especializada em resposta a desastres, e pela organização sem fins lucrativos Mayday Rescue, fundada pelo britânico James le Mesurier.

Suliman acabou por se estabelecer na Mayday, no fim de 2014, quando os voluntários começaram a ir com regularidade à Turquia.

“Estou sempre em contacto com eles, por Skype.

Já os encontrei aqui, em formações na Turquia, e noutras na Jordânia”, descreve.

“É extraordinário poder lidar com eles.

Eu e os outros sírios da Mayday fazemos isto por nós, não é por eles.

É uma sorte imensa conhecer estes heróis, os verdadeiros heróis da Síria”.

Combater a guerra

Cidades arrasadas, centenas de milhares de mortos e milhões de refugiados deixaram muitos sírios com vontade de vingança.

“Os miúdos, por exemplo, queriam todos combater o regime.

É terrível, mas percebe-se.

Toda a gente perdeu pessoas”, afirma Suliman.

“A nossa mensagem é muito difícil de fazer passar, mas com os Capacetes Brancos é possível.

Os miúdos começaram a olhar para eles e a querer imitá-los, já nem todos querem lutar.”

“O que eles mostram todos os dias é que é preciso combater a guerra, a violência, não combater os outros sírios.

Eles fazem o combate que vale a pena”, sublinha Suliman.

O documentário da Netflix acompanha uma acção de formação na Turquia, intercalando esses treinos e as entrevistas com três voluntários com imagens de Alepo filmadas por Khaled Khatib, um jovem de 21 anos que regista o trabalho do grupo.

Vemos o salvamento de um recém-nascido que passou 16 horas debaixo dos escombros de um edifício em Alepo (foram estas imagens, divulgadas nas redes sociais em 2014, que levaram Einsiedel e Natasegara a querer filmar os Capacetes Brancos), e reencontramos a criança, Mahmoud, na Turquia.

Assistimos ao momento em que um dos socorristas sabe pelo telefone da morte do seu irmão, socorrista como ele, um alvo como todos.

Num editorial em que defendia que o grupo recebesse o Nobel da Paz, o jornal britânico The Guardian escreve que os Capacetes Brancos representam “resiliência e coragem face à barbárie”. Para o diário, estes voluntários “personificam um espírito de resistência cívica – defendendo alguns dos ideais da revolta popular pacífica de 2011 e dando exemplos de coragem e solidariedade face ao terror patrocinado pelo Estado”.

“A Rússia matou-me a esperança”, diz Suleiman, mas logo a seguir tenta explicar que ainda há algo a que dá esse nome. “Já não tenho esperança na paz e acho que ninguém na Síria tem. Mas sobra qualquer coisa que nos faz continuar, acho que vem do sofrimento. É como se depois de tudo o que perdemos não pudéssemos desistir. Eu concentro-me nas pessoas boas e acredito que um dia vamos criar uma Síria melhor juntos. Foi para isso que fizemos a revolução.”

slorena@publico.pt

Sem comentários:

Enviar um comentário